...

jeudi 9 janvier 2014

Une rivière de la plus célèbre réserve sud-africaine, le parc national du Kruger, a été massivement polluée par les rejets d'une mine voisine produisant du phosphate utilisé comme engrais, ont indiqué mardi les autorités.

"POLLUTION ÉTENDUE". Hippopotames ou crocodiles, les gros animaux n'ont pas été affectés à ce stade. Mais des poissons par milliers ont été retrouvés morts, flottant à la surface de l'eau "sur 15 kilomètres", a précisé à l'AFP un porte-parole du parc Ike Phaahla, en parlant d'une "pollution étendue".

Le ministère de l'Environnement a saisi la justice et porté plainte contre les propriétaires de la mine Bosveld Phosphates pour manquement à la législation nationale sur l'eau.

La pollution a été signalée fin décembre par un pêcheur et des investigations se poursuivaient mardi 7 janvier 2014 pour circonscrire l'étendue des dégâts et identifier les produits chimiques ayant pollué la rivière Olifants et son affluent, la rivière Selati.

La direction de la mine, basée à Phalaborwa, a aussi été convoquée par les autorités pour tenter de trouver des solutions immédiates et prévenir une nouvelle catastrophe. D'importantes pluies tombées récemment pourraient avoir aggravé la pollution.

"Nous sommes encore en train de prélever des échantillons et d'évaluer l'impact mais nous pensons que le dégât sur l'environnement est majeur", a précisé le directeur général de l'unité de recherches scientifiques du parc Stefanie Freita-Ronaldson.

Le parc Kruger, grand comme la Belgique

Des poissons ont aussi été prélevés pour autopsie. Le parc Kruger, grand comme la Belgique, reçoit environ un million de visiteurs par an, et en cette période de l'été australe, les vacanciers y sont nombreux.

Ils peuvent sillonner les routes du parc à bord de leurs véhicules mais aussi loger sur place, du camping au cinq étoiles. La faune diversifiée attire des touristes du monde entier.

Les campements du Kruger proches de la rivière polluée ont cependant été basculés sur des puits de secours pour leur alimentation en eau et "il n'y a absolument aucun problème pour la santé des touristes dans le parc, ils n'utilisent pas l'eau de la rivière Olifants", a souligné Mme Freita-Ronaldson.

"TRÈS SÉRIEUSES". Contacté par l'AFP, le vétérinaire et militant écologiste Koos Pretorius estime que les conséquences à long terme pourrait être "très sérieuses".

La mort de nombreux poissons est non seulement propice à la prolifération d'algues toxiques mais ces cadavres pourraient aussi contaminer les crocodiles qui s'en nourriraient.

Source © science et avenir

"POLLUTION ÉTENDUE". Hippopotames ou crocodiles, les gros animaux n'ont pas été affectés à ce stade. Mais des poissons par milliers ont été retrouvés morts, flottant à la surface de l'eau "sur 15 kilomètres", a précisé à l'AFP un porte-parole du parc Ike Phaahla, en parlant d'une "pollution étendue".

Le ministère de l'Environnement a saisi la justice et porté plainte contre les propriétaires de la mine Bosveld Phosphates pour manquement à la législation nationale sur l'eau.

La pollution a été signalée fin décembre par un pêcheur et des investigations se poursuivaient mardi 7 janvier 2014 pour circonscrire l'étendue des dégâts et identifier les produits chimiques ayant pollué la rivière Olifants et son affluent, la rivière Selati.

La direction de la mine, basée à Phalaborwa, a aussi été convoquée par les autorités pour tenter de trouver des solutions immédiates et prévenir une nouvelle catastrophe. D'importantes pluies tombées récemment pourraient avoir aggravé la pollution.

"Nous sommes encore en train de prélever des échantillons et d'évaluer l'impact mais nous pensons que le dégât sur l'environnement est majeur", a précisé le directeur général de l'unité de recherches scientifiques du parc Stefanie Freita-Ronaldson.

Le parc Kruger, grand comme la Belgique

Des poissons ont aussi été prélevés pour autopsie. Le parc Kruger, grand comme la Belgique, reçoit environ un million de visiteurs par an, et en cette période de l'été australe, les vacanciers y sont nombreux.

Ils peuvent sillonner les routes du parc à bord de leurs véhicules mais aussi loger sur place, du camping au cinq étoiles. La faune diversifiée attire des touristes du monde entier.

Les campements du Kruger proches de la rivière polluée ont cependant été basculés sur des puits de secours pour leur alimentation en eau et "il n'y a absolument aucun problème pour la santé des touristes dans le parc, ils n'utilisent pas l'eau de la rivière Olifants", a souligné Mme Freita-Ronaldson.

"TRÈS SÉRIEUSES". Contacté par l'AFP, le vétérinaire et militant écologiste Koos Pretorius estime que les conséquences à long terme pourrait être "très sérieuses".

La mort de nombreux poissons est non seulement propice à la prolifération d'algues toxiques mais ces cadavres pourraient aussi contaminer les crocodiles qui s'en nourriraient.

Source © science et avenir

La pollution atmosphérique cause 350 000 à 500 000 décès prématurés par an en Chine : c’est l’ancien ministre de la Santé Chen Zhu qui l’écrit, en compagnie du président de l’Association médicale de Chine et de responsables du ministère de l’environnement.

Cette estimation parue dans le journal médical The Lancet est cependant très inférieure aux résultats des études précédentes, menées par des spécialistes chinois de la santé publique, qui portait ce chiffre à 1,2 millions de morts prématurées en 2010, mais basées sur des données différentes.

courrier international

Cette estimation parue dans le journal médical The Lancet est cependant très inférieure aux résultats des études précédentes, menées par des spécialistes chinois de la santé publique, qui portait ce chiffre à 1,2 millions de morts prématurées en 2010, mais basées sur des données différentes.

courrier international

Le passage d'un modèle agricole productiviste vers une « agroécologie », volonté affichée du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, a provoqué de vifs débats mercredi 8 janvier à l'Assemblée, la droite y voyant la fin du métier d'agriculteur comme producteur.

L'agroécologie, qui ne se limite pas au bio, a été définie dans ce projet de loi comme un « système de production privilégiant l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en diminuant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires ».

A l'occasion de l'examen en première lecture de ce texte, dans un hémicycle relativement garni pour une séance de nuit, la droite a vivement contesté cette définition, tout comme un amendement écologique introduisant « la conversion à une agriculture biologique » comme l'une des finalités de la politique agricole.

Le député UMP de l'Aube Nicolas Dhuicq n'a pas hésité à parler d'un « amendement profondément réactionnaire » qui veut « retourner à un système d'exploitation post-néolithique » et à « l'âge d'or idéal d'avant l'apparition de la chimie ». Plusieurs députés de l'opposition ont accusé la majorité de vouloir « hiérarchiser les différentes formes d'agriculture » ou de « vouloir changer le métier d'agriculteur » en renonçant à en faire « un producteur » pour faire de l'agriculture « une activité occupationnelle, ludique ».

« Il ne faut pas s'enfermer dans un modèle », a plaidé Christian Jacob. Le chef de file des députés UMP a ainsi souhaité « qu'on puisse reprendre la recherche sur les OGM en plein champ car le blocage de la recherche a permis à Monsanto d'avoir une situation de monopole ». Il faut même « davantage d'intensification » de la production, a assuré M. Jacob, reprochant au gouvernement de définir « la compétitivité uniquement à l'aune de la protection de l'environnement » sans prendre en compte la concurrence internationale.

« La surface du bio en France c'est 3 %, ça ne va pas menacer les autres formes d'agriculture », a relativisé le rapporteur, le socialiste Germinal Peiro. Quant à l'agroécologie, « il s'agit d'intégrer la dimension écologique comme un élément de compétitivité », a plaidé le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll.

Dans ce cadre, les députés doivent notamment voter la création du « groupement d'intérêt économique et environnemental » (GIEE), une sorte de label qui va permettre à des agriculteurs se regroupant pour ces projets d'agroécologie de bénéficier d'aides de manière préférentielle ou majorée. Stéphane Le Foll a précisé que « 103 projets » de GIEE ont déjà été déposés, concernant « plus de 3 500 agriculteurs et 150 à 200 000 hectares ».

Stéphane Le Foll : "L'agro-écologie, c'est la... par franceinter

L'agroécologie, qui ne se limite pas au bio, a été définie dans ce projet de loi comme un « système de production privilégiant l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en diminuant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires ».

A l'occasion de l'examen en première lecture de ce texte, dans un hémicycle relativement garni pour une séance de nuit, la droite a vivement contesté cette définition, tout comme un amendement écologique introduisant « la conversion à une agriculture biologique » comme l'une des finalités de la politique agricole.

Le député UMP de l'Aube Nicolas Dhuicq n'a pas hésité à parler d'un « amendement profondément réactionnaire » qui veut « retourner à un système d'exploitation post-néolithique » et à « l'âge d'or idéal d'avant l'apparition de la chimie ». Plusieurs députés de l'opposition ont accusé la majorité de vouloir « hiérarchiser les différentes formes d'agriculture » ou de « vouloir changer le métier d'agriculteur » en renonçant à en faire « un producteur » pour faire de l'agriculture « une activité occupationnelle, ludique ».

« Il ne faut pas s'enfermer dans un modèle », a plaidé Christian Jacob. Le chef de file des députés UMP a ainsi souhaité « qu'on puisse reprendre la recherche sur les OGM en plein champ car le blocage de la recherche a permis à Monsanto d'avoir une situation de monopole ». Il faut même « davantage d'intensification » de la production, a assuré M. Jacob, reprochant au gouvernement de définir « la compétitivité uniquement à l'aune de la protection de l'environnement » sans prendre en compte la concurrence internationale.

« La surface du bio en France c'est 3 %, ça ne va pas menacer les autres formes d'agriculture », a relativisé le rapporteur, le socialiste Germinal Peiro. Quant à l'agroécologie, « il s'agit d'intégrer la dimension écologique comme un élément de compétitivité », a plaidé le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll.

Dans ce cadre, les députés doivent notamment voter la création du « groupement d'intérêt économique et environnemental » (GIEE), une sorte de label qui va permettre à des agriculteurs se regroupant pour ces projets d'agroécologie de bénéficier d'aides de manière préférentielle ou majorée. Stéphane Le Foll a précisé que « 103 projets » de GIEE ont déjà été déposés, concernant « plus de 3 500 agriculteurs et 150 à 200 000 hectares ».

Stéphane Le Foll : "L'agro-écologie, c'est la... par franceinter

Mercredi 8 janvier, vers 8 heures du matin, des militants de Greenpeace se sont introduits à bord d'un camion-grue dans le port de Caen (Basse-Normandie). Il n'a pas été très difficile aux défenseurs de l'environnement de rejoindre le quai de Blainville où sont entreposées les grumes pour estampiller un lot en provenance de République démocratique du Congo (RDC) d'un énorme logo « ILLÉGAL ».Ils ont, à la manière des douaniers, procédé à la saisie d'une des grumes à l'origine douteuse en la chargeant sur leur camion, avant d'être interceptés par des employés alors qu'ils tentaient de quitter le port.

L'organisation non gouvernementale (ONG) avait initialement prévu d'acheminer sa marchandise jusqu'aux portes du ministère de l'agriculture et de la forêt, à Paris. Ses militants ont été entendus par les gendarmes à la demande du parquet de Caen. Une plainte a été déposée contre eux par le port de Caen pour intrusion dans un site sécurisé. Greenpeace a, de son côté, porté plainte contre X pour importation illégale de bois.

Au moment où les députés viennent d'entamer la discussion du projet de loi d'avenir de l'agriculture dans lequel figure un article établissant des sanctions pour l'importation de bois illégal, Greenpeace entendait une nouvelle fois démontrer par cette opération la présence de bois frauduleux dans l'Hexagone et les défaillances des systèmes de contrôles administratifs jusqu'à présent en vigueur.

ESSENCES EXOTIQUES

« Nous avons alerté le ministère de l'agriculture par un courrier adressé au mois de juillet de l'existence de ces grumes dont nos enquêtes ainsi que celle de l'ONG britannique Global Witness montrent qu'elles proviennent de concessions forestières appartenant à la société congolaise Sicobois, qui ne disposent pas d'autorisations de coupes en règle. Elles ont pourtant pu être introduites sur le territoire français par la société Peltier Bois, un négociant spécialisé dans les essences exotiques, sans aucune difficulté », explique Frédéric Amiel, chargé de campagne forêt chez Greenpeace.

« C'est exact. Greenpeace nous a avertis et nous leur avons répondu que nous étions dans l'incapacité d'agir tant que le projet de loi aujourd'hui en discussion ne serait pas adopté », reconnait-on au ministère. Les contrôles des douanes sont aujourd'hui concentrés sur les importations d'essences de bois menacées pour lesquelles les entreprises doivent disposer de certificats délivrés par la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES). Ces importations représentent une part minime des flux commerciaux alors que les experts s'accordent à dire qu'entre 20% et 40% du commerce du bois est d'origine illégale. La France est l'un des principaux importateurs de bois en Europe.

A l'issue d'une négociation entamée en 2003, un nouveau « règlement bois » destiné à lutter contre ce trafic qui alimente la déforestation tropicale est entré en vigueur en mars 2013 dans l'Union européenne. Paris, avec un an de retard, s'apprête à en voter la transposition. L'article 33 du projet de loi d'avenir de l'agriculture définit les sanctions qu'encourront les entreprises qui introduisent du bois en France – sous forme brute ou transformée comme les meubles – si elles ne sont pas en mesure de démontrer que leur marchandise provient d'une exploitation légale. Ces sanctions pourront atteindre 100 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.

Le ministère de l'agriculture, à qui il revient de définir le plan de contrôle des 12 000 entreprises concernées, prévoit de procéder à 160 vérifications par an environ en ciblant les acteurs les plus importants du marché et le bois provenant de pays jugés à risques. Elles seront menées par des inspecteurs de l'environnement et par des fonctionnaires des directions régionales ou départementales du ministère de l'agriculture. « Notre objectif n'est pas de courir après chaque morceau de bois illégal. Nous n'en aurions pas les moyens, explique-t-on au ministère. Il s'agit de s'assurer que les entreprises font ce qu'il faut pour assainir leurs approvisionnements et disposent pour cela de bonnes chaînes de traçabilité. »

MAILLONS FAIBLES DANS LE DISPOSITIF EUROPÉEN

Si Greenpeace considère que l'adoption du « règlement bois » européen est indéniablement un progrès pour lutter contre le trafic illégal de bois, il juge cependant que la transposition française présente des faiblesses. « Le dispositif proposé par le gouvernement n'est pas adossé au Code de l'environnement alors que cela lui donnerait juridiquement plus de force et permettrait à la société civile de déclencher des actions en justice contre les entreprises fautives », explique Frédéric Amiel. Julie Marsaud de France Nature Environnement (FNE) déplore aussi cette lacune : « Compte tenu des faibles moyens de l'administration, il est dommage que le gouvernement se prive de cette possibilité. » Le projet de loi pourrait cependant être revu dans ce sens puisque Europe Ecologie Les Verts a déposé un amendement.

« La loi sera une boîte à outils pour les administrations qui devront veiller à l'application du règlement. Le système de “diligence raisonnée” sur lequel il repose pour démontrer la légalité du bois est quelque chose de nouveau que nous allons devoir améliorer à l'usage », répond le ministère pour lequel le manque d'empressement de plusieurs pays telle l'Espagne ou la Grèce à transposer le règlement est plus inquiétant. Ces pays pourraient devenir des maillons faibles dans le dispositif européen en offrant une porte d'entrée aux entreprises peu scrupuleuses.

Source: © Le Monde

L'organisation non gouvernementale (ONG) avait initialement prévu d'acheminer sa marchandise jusqu'aux portes du ministère de l'agriculture et de la forêt, à Paris. Ses militants ont été entendus par les gendarmes à la demande du parquet de Caen. Une plainte a été déposée contre eux par le port de Caen pour intrusion dans un site sécurisé. Greenpeace a, de son côté, porté plainte contre X pour importation illégale de bois.

Au moment où les députés viennent d'entamer la discussion du projet de loi d'avenir de l'agriculture dans lequel figure un article établissant des sanctions pour l'importation de bois illégal, Greenpeace entendait une nouvelle fois démontrer par cette opération la présence de bois frauduleux dans l'Hexagone et les défaillances des systèmes de contrôles administratifs jusqu'à présent en vigueur.

ESSENCES EXOTIQUES

« Nous avons alerté le ministère de l'agriculture par un courrier adressé au mois de juillet de l'existence de ces grumes dont nos enquêtes ainsi que celle de l'ONG britannique Global Witness montrent qu'elles proviennent de concessions forestières appartenant à la société congolaise Sicobois, qui ne disposent pas d'autorisations de coupes en règle. Elles ont pourtant pu être introduites sur le territoire français par la société Peltier Bois, un négociant spécialisé dans les essences exotiques, sans aucune difficulté », explique Frédéric Amiel, chargé de campagne forêt chez Greenpeace.

« C'est exact. Greenpeace nous a avertis et nous leur avons répondu que nous étions dans l'incapacité d'agir tant que le projet de loi aujourd'hui en discussion ne serait pas adopté », reconnait-on au ministère. Les contrôles des douanes sont aujourd'hui concentrés sur les importations d'essences de bois menacées pour lesquelles les entreprises doivent disposer de certificats délivrés par la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES). Ces importations représentent une part minime des flux commerciaux alors que les experts s'accordent à dire qu'entre 20% et 40% du commerce du bois est d'origine illégale. La France est l'un des principaux importateurs de bois en Europe.

A l'issue d'une négociation entamée en 2003, un nouveau « règlement bois » destiné à lutter contre ce trafic qui alimente la déforestation tropicale est entré en vigueur en mars 2013 dans l'Union européenne. Paris, avec un an de retard, s'apprête à en voter la transposition. L'article 33 du projet de loi d'avenir de l'agriculture définit les sanctions qu'encourront les entreprises qui introduisent du bois en France – sous forme brute ou transformée comme les meubles – si elles ne sont pas en mesure de démontrer que leur marchandise provient d'une exploitation légale. Ces sanctions pourront atteindre 100 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.

Le ministère de l'agriculture, à qui il revient de définir le plan de contrôle des 12 000 entreprises concernées, prévoit de procéder à 160 vérifications par an environ en ciblant les acteurs les plus importants du marché et le bois provenant de pays jugés à risques. Elles seront menées par des inspecteurs de l'environnement et par des fonctionnaires des directions régionales ou départementales du ministère de l'agriculture. « Notre objectif n'est pas de courir après chaque morceau de bois illégal. Nous n'en aurions pas les moyens, explique-t-on au ministère. Il s'agit de s'assurer que les entreprises font ce qu'il faut pour assainir leurs approvisionnements et disposent pour cela de bonnes chaînes de traçabilité. »

MAILLONS FAIBLES DANS LE DISPOSITIF EUROPÉEN

Si Greenpeace considère que l'adoption du « règlement bois » européen est indéniablement un progrès pour lutter contre le trafic illégal de bois, il juge cependant que la transposition française présente des faiblesses. « Le dispositif proposé par le gouvernement n'est pas adossé au Code de l'environnement alors que cela lui donnerait juridiquement plus de force et permettrait à la société civile de déclencher des actions en justice contre les entreprises fautives », explique Frédéric Amiel. Julie Marsaud de France Nature Environnement (FNE) déplore aussi cette lacune : « Compte tenu des faibles moyens de l'administration, il est dommage que le gouvernement se prive de cette possibilité. » Le projet de loi pourrait cependant être revu dans ce sens puisque Europe Ecologie Les Verts a déposé un amendement.

« La loi sera une boîte à outils pour les administrations qui devront veiller à l'application du règlement. Le système de “diligence raisonnée” sur lequel il repose pour démontrer la légalité du bois est quelque chose de nouveau que nous allons devoir améliorer à l'usage », répond le ministère pour lequel le manque d'empressement de plusieurs pays telle l'Espagne ou la Grèce à transposer le règlement est plus inquiétant. Ces pays pourraient devenir des maillons faibles dans le dispositif européen en offrant une porte d'entrée aux entreprises peu scrupuleuses.

Source: © Le Monde

Lundi, presque toute la totalité du Pakistan était en proie à une vague de froid exeptionnelle, un certain nombre de villes et villages ont été frappés par des températures comprises entre - 17 C et - 21 C . La capitale fédérale a même connue sa journée la plus froide depuis 46 ans .

Les températures les plus basses enregistrées étaient: -15C à Kalat, -13C à Quetta , -12C à Skardu , -10C dans leParachinar , - 7C à Astore , - 6C en Malamjabba Drosh et Murree, et - 5C à Gilgit .

Même Karachi connue pour ses hivers doux a enregistré une température de - 6° C.

Le service météorologique du pays ont enregistré les température les plus froides à la station de la colline Harboi dans le Kalat qui a subit un -21 C , -17C dans le Ziarat et le Khanozai et -13C dans le Pishin et le Mastung .

Cette vague de froid est la retombée des conditions de très grands froids en Europe Centrale. Des vents froids et secs ont également retarder les pluies d'hiver si attendues.

© Nature Alerte

Les températures les plus basses enregistrées étaient: -15C à Kalat, -13C à Quetta , -12C à Skardu , -10C dans leParachinar , - 7C à Astore , - 6C en Malamjabba Drosh et Murree, et - 5C à Gilgit .

Même Karachi connue pour ses hivers doux a enregistré une température de - 6° C.

Le service météorologique du pays ont enregistré les température les plus froides à la station de la colline Harboi dans le Kalat qui a subit un -21 C , -17C dans le Ziarat et le Khanozai et -13C dans le Pishin et le Mastung .

Cette vague de froid est la retombée des conditions de très grands froids en Europe Centrale. Des vents froids et secs ont également retarder les pluies d'hiver si attendues.

© Nature Alerte

Le service météorologique de Yakoutie prévoit que le mercure va baisser jusqu'à -60° C ces prochains jours dans le nord de la république.

Pour l'heure il fait moins 42 degrés dans la capitale de la république qui est recouverte d'un brouillard épais. Selon la météo, le froid arctique se maintiendra en Yakoutie jusqu'au 14 janvier.

Source: La voix de la russie

Pour l'heure il fait moins 42 degrés dans la capitale de la république qui est recouverte d'un brouillard épais. Selon la météo, le froid arctique se maintiendra en Yakoutie jusqu'au 14 janvier.

Source: La voix de la russie

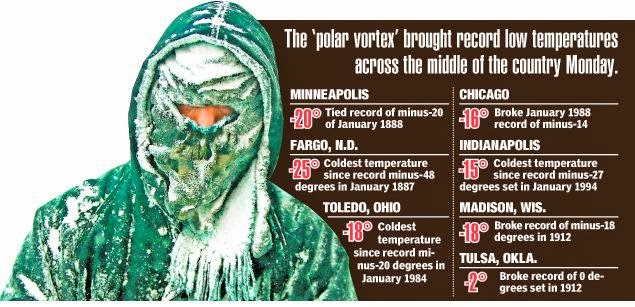

La plus grande partie du territoire des Etats-Unis et du Canada continue à grelotter sous l’effet d’une vague de froid historique, à tel point qu’à Chicago, les ours polaires du zoo ont dû être rentrés dans leurs abris. New York a enregistré mardi ses températures les plus basses pour un 7 janvier depuis plus de 100 ans, mais c’est le Midwest qui est le plus affecté.

A Embarrass, dans le Minnesota, -37°C ont été enregistrés, le record de mardi pour tous les Etats-Unis. Il a fait -15,5°C à Central Park à New York mardi matin, où le précédent record pour un 7 janvier datait de 1896, avec -14,4°C. La température n’a pas dépassé -10° de toute la journée dans la plus grande ville américaine, avec un ressenti de -22°C. Au total, sous l’effet d’une vague de froid polaire se déplaçant vers l’est, ce sont au moins 49 villes qui ont battu un record de froid pour un 7 janvier, dont Philadelphie (-15,5°C) ou Baltimore (- 16,1°C).

Températures mortelles

Plus au sud, Atlanta, où il a fait plus froid qu’à Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, a affronté des températures descendues jusqu’à -14,4°C, pulvérisant un record datant de 1970. La température maximale annoncée mardi était de -14°C à Chicago (ressenti de -28°C) et de -7,7°C (ressenti de -12°C) à Nashville, dans le Tennessee (sud). A Montreal, Ottawa et Toronto, même les Canadiens les plus endurcis se plaignaient du froid et des coupures d’électricité. Un peu partout aux Etats-Unis, les autorités ont mis en garde la population, soulignant que combinées à des vents en rafales, les températures ressenties pouvaient être mortelles.

« Nous demandons aux habitants de rester à l’abri, et de suivre les consignes des autorités locales », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Jay Carney. « Je demande à tous les New-Yorkais de rester dans un endroit chauffé, pour éviter hypothermie, engelures et autres problèmes qui pourraient mettre leur santé en danger », a également insisté le maire de New York Bill de Blasio. Les écoles sont restées fermées dans le Minnesota, à Chicago, Atlanta et Nashville notamment, en raison de ce « vortex polaire », des vents froids venant du Pôle nord en raison d’un affaiblissement du courant chaud du jet stream.

Source: © AFP

A Embarrass, dans le Minnesota, -37°C ont été enregistrés, le record de mardi pour tous les Etats-Unis. Il a fait -15,5°C à Central Park à New York mardi matin, où le précédent record pour un 7 janvier datait de 1896, avec -14,4°C. La température n’a pas dépassé -10° de toute la journée dans la plus grande ville américaine, avec un ressenti de -22°C. Au total, sous l’effet d’une vague de froid polaire se déplaçant vers l’est, ce sont au moins 49 villes qui ont battu un record de froid pour un 7 janvier, dont Philadelphie (-15,5°C) ou Baltimore (- 16,1°C).

Températures mortelles

Plus au sud, Atlanta, où il a fait plus froid qu’à Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, a affronté des températures descendues jusqu’à -14,4°C, pulvérisant un record datant de 1970. La température maximale annoncée mardi était de -14°C à Chicago (ressenti de -28°C) et de -7,7°C (ressenti de -12°C) à Nashville, dans le Tennessee (sud). A Montreal, Ottawa et Toronto, même les Canadiens les plus endurcis se plaignaient du froid et des coupures d’électricité. Un peu partout aux Etats-Unis, les autorités ont mis en garde la population, soulignant que combinées à des vents en rafales, les températures ressenties pouvaient être mortelles.

« Nous demandons aux habitants de rester à l’abri, et de suivre les consignes des autorités locales », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Jay Carney. « Je demande à tous les New-Yorkais de rester dans un endroit chauffé, pour éviter hypothermie, engelures et autres problèmes qui pourraient mettre leur santé en danger », a également insisté le maire de New York Bill de Blasio. Les écoles sont restées fermées dans le Minnesota, à Chicago, Atlanta et Nashville notamment, en raison de ce « vortex polaire », des vents froids venant du Pôle nord en raison d’un affaiblissement du courant chaud du jet stream.

Source: © AFP

Il s'agit d'un montant plus faible que les années précédentes (144,5 milliards d'euros en 2012), comme le montre une étude du réassureur allemand Munich Re publiée mardi.

Les catastrophes naturelles ont fait quelque 20 000 morts en 2013, soit environ deux fois plus que lors de l'année précédente, a rapporté mardi l'assureur allemand Munich Re.

L'année a notamment été marquée par le typhon Haiyan aux Philippines, qui a coûté la vie à 7 000 personnes

L'année 2013 aura une nouvelle fois été jalonnée de catastrophes naturelles. Mais cependant, elle aura coûté moins cher aux assures que les années précédentes. Ainsi, le coût de celles-ci s'élève à quelque 125 milliards de dollars (92 milliards d'euros), selon une étude du réassureur allemand Munich Re, publiée ce mardi. Ce montant reste "modéré" par rapport aux années précédentes. En 2012, il était de 196 milliards de dollars, avec notamment l'ouragan Sandy et la sécheresse aux Etats-Unis. Mais pour la première fois en 20 ans comme l'indique USA Today, les catastrophes naturelles les plus coûteuses n'ont pas eu lieu aux Etats-Unis.

En 2013, 25 000 personnes ont perdu la vie dans le monde en raison de ces catastrophes.

L'année a notamment été marquée par le typhon Haiyan aux Philippines, qui a coûté la vie à 7 000 personnes, soit l’événement le plus meurtrier. De plus, l'année a été marquée par les inondations en Europe centrale et orientale de juin 2013, qui ont causé des pertes économiques de 18 milliards de dollars, dont 4 milliards sont couverts par les assurances. Pour rappel, fin décembre, Swiss Re de son côté estimait les dégâts à 130 milliards de dollars.

Les cinq catastrophes les plus coûteuses selon Swiss.Re en 2013 (en dollars) :

1 - Inondations en Allemagne, en République tchèque et en Europe centrale : 4,1 milliards de pertes assurées

2 - Tempête Andreas en juillet (Allemagne, France) 3,4 milliards

3 - Inondations au Canada en juin : 1,9 milliards

4 - Orages et tornades aux Etats-Unis en mai : 1,8 milliards

5 - Orages et tornades aux Etats-Unis en mars : 1,6 millards

Les catastrophes naturelles ont fait quelque 20 000 morts en 2013, soit environ deux fois plus que lors de l'année précédente, a rapporté mardi l'assureur allemand Munich Re.

L'année a notamment été marquée par le typhon Haiyan aux Philippines, qui a coûté la vie à 7 000 personnes

L'année 2013 aura une nouvelle fois été jalonnée de catastrophes naturelles. Mais cependant, elle aura coûté moins cher aux assures que les années précédentes. Ainsi, le coût de celles-ci s'élève à quelque 125 milliards de dollars (92 milliards d'euros), selon une étude du réassureur allemand Munich Re, publiée ce mardi. Ce montant reste "modéré" par rapport aux années précédentes. En 2012, il était de 196 milliards de dollars, avec notamment l'ouragan Sandy et la sécheresse aux Etats-Unis. Mais pour la première fois en 20 ans comme l'indique USA Today, les catastrophes naturelles les plus coûteuses n'ont pas eu lieu aux Etats-Unis.

En 2013, 25 000 personnes ont perdu la vie dans le monde en raison de ces catastrophes.

L'année a notamment été marquée par le typhon Haiyan aux Philippines, qui a coûté la vie à 7 000 personnes, soit l’événement le plus meurtrier. De plus, l'année a été marquée par les inondations en Europe centrale et orientale de juin 2013, qui ont causé des pertes économiques de 18 milliards de dollars, dont 4 milliards sont couverts par les assurances. Pour rappel, fin décembre, Swiss Re de son côté estimait les dégâts à 130 milliards de dollars.

Les cinq catastrophes les plus coûteuses selon Swiss.Re en 2013 (en dollars) :

1 - Inondations en Allemagne, en République tchèque et en Europe centrale : 4,1 milliards de pertes assurées

2 - Tempête Andreas en juillet (Allemagne, France) 3,4 milliards

3 - Inondations au Canada en juin : 1,9 milliards

4 - Orages et tornades aux Etats-Unis en mai : 1,8 milliards

5 - Orages et tornades aux Etats-Unis en mars : 1,6 millards

mardi 7 janvier 2014

Des vagues énormes frappent les côtes au Portugal, en Espagne, en France et au Royaume-Uni.

L’océan se déchaîne le long des côtes depuis le Royaume-Uni jusqu'au Portugal. Toute la côte atlantique est touchée. Les fortes pluies et le vent provoquent des inondations.

Les zones côtières dans le sud de l’Angleterre sont particulièrement exposées. Les autorités ont appelé les Britanniques à ne pas s’approcher des côtes. Certains habitants doivent quitter leur domicile. Il y a un disparu.

En France, huit départements du littoral atlantique sont placés en vigilance orange vagues-submersion. Les vagues pourraient atteindre 8 à 10 mètres de haut.

Cette mesure qui couvre la période de lundi à 16H00 jusqu’à mardi 10H00 concerne les départements de Charente-Maritime, du Finistère, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Morbihan, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée.

Les fortes vagues qui balayent depuis plusieurs jours le littoral Atlantique ont fait une victime dimanche, une femme emportée par une forte vague à Biarritz.

Les intempéries frappent toujours la Bretagne, notamment celui du Morbihan qui subit les assauts des fortes vagues. La vigilance orange pour les risques de vagues-submersion est maintenue jusqu'à ce mercredi, 6 h. Du côté des inondations, l'heure est à l'accalmie : à Quimperlé, la décrue s'amorce. Cependant, le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique restent en orange.

Trois disparus en Espagne

Une tempête balaie aussi l’Espagne et le Portugal. En Espagne, trois personnes étaient portées disparues lundi soir en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, après avoir été emportées par une vague au cours d’une violente tempête qui a balayé cette région, ont annoncé les autorités régionales.

Les services de secours ont déclenché des recherches après avoir été avertis vers 18H40 que trois personnes qui se promenaient sur le littoral avaient été emportées par une vague à Valdoviño, dans la région de La Corogne, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué.

La Galice était placée lundi en alerte rouge, le niveau maximum, en raison d’une violente tempête risquant de soulever des vagues jusqu’à neuf mètres de haut, ont averti les services météorologiques.

Les fortes pluies accompagnées de vents violents ont provoqué de nombreuses inondations dans la région. La tempête a également balayé la côte septentrionale de l’Espagne jusqu’au Pays Basque.

Les recherches menées avec l’aide d’une vedette des secours en mer et d’un hélicoptère pour tenter de retrouver les trois promeneurs disparus ont été interrompues en fin de journée et devaient reprendre mardi.

Au Portugal, une puissante vague a emporté lundi une vingtaine de voitures et fait quatre blessés légers à Porto. Ces derniers, âgés d’une soixantaine d’années, ont été transportés à l’hôpital, ont précisé les secours sur place.

L’océan se déchaîne le long des côtes depuis le Royaume-Uni jusqu'au Portugal. Toute la côte atlantique est touchée. Les fortes pluies et le vent provoquent des inondations.

Les zones côtières dans le sud de l’Angleterre sont particulièrement exposées. Les autorités ont appelé les Britanniques à ne pas s’approcher des côtes. Certains habitants doivent quitter leur domicile. Il y a un disparu.

En France, huit départements du littoral atlantique sont placés en vigilance orange vagues-submersion. Les vagues pourraient atteindre 8 à 10 mètres de haut.

Cette mesure qui couvre la période de lundi à 16H00 jusqu’à mardi 10H00 concerne les départements de Charente-Maritime, du Finistère, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Morbihan, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée.

Les fortes vagues qui balayent depuis plusieurs jours le littoral Atlantique ont fait une victime dimanche, une femme emportée par une forte vague à Biarritz.

Les intempéries frappent toujours la Bretagne, notamment celui du Morbihan qui subit les assauts des fortes vagues. La vigilance orange pour les risques de vagues-submersion est maintenue jusqu'à ce mercredi, 6 h. Du côté des inondations, l'heure est à l'accalmie : à Quimperlé, la décrue s'amorce. Cependant, le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique restent en orange.

Trois disparus en Espagne

Une tempête balaie aussi l’Espagne et le Portugal. En Espagne, trois personnes étaient portées disparues lundi soir en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, après avoir été emportées par une vague au cours d’une violente tempête qui a balayé cette région, ont annoncé les autorités régionales.

Les services de secours ont déclenché des recherches après avoir été avertis vers 18H40 que trois personnes qui se promenaient sur le littoral avaient été emportées par une vague à Valdoviño, dans la région de La Corogne, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué.

La Galice était placée lundi en alerte rouge, le niveau maximum, en raison d’une violente tempête risquant de soulever des vagues jusqu’à neuf mètres de haut, ont averti les services météorologiques.

Les fortes pluies accompagnées de vents violents ont provoqué de nombreuses inondations dans la région. La tempête a également balayé la côte septentrionale de l’Espagne jusqu’au Pays Basque.

Les recherches menées avec l’aide d’une vedette des secours en mer et d’un hélicoptère pour tenter de retrouver les trois promeneurs disparus ont été interrompues en fin de journée et devaient reprendre mardi.

Au Portugal, une puissante vague a emporté lundi une vingtaine de voitures et fait quatre blessés légers à Porto. Ces derniers, âgés d’une soixantaine d’années, ont été transportés à l’hôpital, ont précisé les secours sur place.

Dans au moins quatre Etats qui ont nourri le boom de l'énergie de la nation américaine, des centaines de plaintes ont été déposées pour contamination de l'eau par l'exploitation des puits de gaz de schiste, et certaines pollutions ont été confirmé dans un certain nombre de cas selon une étude de l'agence de presse "associated press" ce qui finalement lève le doute sur les suggestions de l'industrie pétrolière qui affirmaient jusqu'ici que de tels pollutions ne se produisaient que très rarement.

L'agence Associated Press a analysé les données des plaintes liées aux forages de gaz de schiste auprès des tribunaux de Pennsylvanie, de l'Ohio , de la Virginie-Occidentale et du Texas et a trouvé de grandes différences dans la façon dont les États traite le problème .

Premier constat les Etats se contentent de fournir malheureusement que de maigres informations, les manques de détail dans certains rapports pourraient même contribuer à alimenter la confusion et à augmenter la méfiance du public .

Par exemple, depuis 2011 , le ministère de la protection de l'environnement de la Pennsylvanie a deployé des stratégies agressives de dissimulation des données quand l'agence AP ou d'autres organes de presse tentaient d' obtenir des informations sur les plaintes liées aux forages des puits de gaz de schiste .

Néanmoins l'état de Pennsylvanie a finalement accepté de révéler une partie de ces archives en la matière:L'état de Pennsylvanie a reçu 398 plaintes en 2013, contre 499 en 2012 .

Les plaintes déposées en Pennsylvanie se révèlent être en grande majorité des plaintes de diminution de quantité d'eau environnant les sites d'exploitation.Néanmoins de nombreuses plaintes pour pollution de l'eau par des gaz parasites ou d'autres substances y ont été enregistrés.

L'état a même confirmé au moins 106 cas de contamination depuis 2005. Cinq cas de contamination des eaux prés des puits ont été confirmé au cours des neuf premiers mois de 2012 , 18 en 2011 et 29 en 2010 . Le ministère de l'environnement a déclaré que des données plus complètes pourront être disponibles dans quelques mois .

Steve Forde , un porte-parole de la Marcellus Shale Coalition , le premier groupe de l'industrie pétrolière en Pennsylvanie , a déclaré dans un communiqué que " la transparence des données accessibles au public est essentielle pour obtenir l'opportunité historique de maintenir la confiance du public.

Une feuille d'enregistrement dans l'état du Texas contient plus de 2000 plaintes 62 d'entre elles allèguent des contaminations possibles des eaux de puits par l'activité pétrolière et gazière , a déclaré Ramona Nye , un porte-parole de la Commission des chemins de fer du Texas , qui supervise les forages, sans en dire plus . Les régulateurs Texas n'ont confirmé aucun cas de contamination de puits d'eau liées aux forages au cours des 10 dernières années.

Les experts et les régulateurs s'accordent à dire que l'examen des plaintes de contamination des puits d'eau est particulièrement difficile à traiter, en partie parce que certaines régions ont également à souffrir de pollution par des gaz naturels de méthane ou d'autres problèmes non liés aux forages de l'industrie .

Scott Anderson , un expert sur le forage du pétrole et du gaz de l'Environmental Defense Fund, association sans but lucratif basée à Austin rappelle que:

" Si l'industrie pétrolière n'a rien à cacher , alors elle devrait être prête à laisser les faits parler d' eux-mêmes, " at-il dit . " La même chose vaut pour les organismes de réglementation . "

Au cours des 10 dernières années , la fracturation hydraulique a conduit à un boom de la production de pétrole et de gaz naturel de la nation américaine . Il a permit de réduire les importations et rapporté des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires aux entreprises et aux propriétaires fonciers.

© Nature Alerte

L'agence Associated Press a analysé les données des plaintes liées aux forages de gaz de schiste auprès des tribunaux de Pennsylvanie, de l'Ohio , de la Virginie-Occidentale et du Texas et a trouvé de grandes différences dans la façon dont les États traite le problème .

Premier constat les Etats se contentent de fournir malheureusement que de maigres informations, les manques de détail dans certains rapports pourraient même contribuer à alimenter la confusion et à augmenter la méfiance du public .

Par exemple, depuis 2011 , le ministère de la protection de l'environnement de la Pennsylvanie a deployé des stratégies agressives de dissimulation des données quand l'agence AP ou d'autres organes de presse tentaient d' obtenir des informations sur les plaintes liées aux forages des puits de gaz de schiste .

Néanmoins l'état de Pennsylvanie a finalement accepté de révéler une partie de ces archives en la matière:L'état de Pennsylvanie a reçu 398 plaintes en 2013, contre 499 en 2012 .

Les plaintes déposées en Pennsylvanie se révèlent être en grande majorité des plaintes de diminution de quantité d'eau environnant les sites d'exploitation.Néanmoins de nombreuses plaintes pour pollution de l'eau par des gaz parasites ou d'autres substances y ont été enregistrés.

L'état a même confirmé au moins 106 cas de contamination depuis 2005. Cinq cas de contamination des eaux prés des puits ont été confirmé au cours des neuf premiers mois de 2012 , 18 en 2011 et 29 en 2010 . Le ministère de l'environnement a déclaré que des données plus complètes pourront être disponibles dans quelques mois .

Steve Forde , un porte-parole de la Marcellus Shale Coalition , le premier groupe de l'industrie pétrolière en Pennsylvanie , a déclaré dans un communiqué que " la transparence des données accessibles au public est essentielle pour obtenir l'opportunité historique de maintenir la confiance du public.

Une feuille d'enregistrement dans l'état du Texas contient plus de 2000 plaintes 62 d'entre elles allèguent des contaminations possibles des eaux de puits par l'activité pétrolière et gazière , a déclaré Ramona Nye , un porte-parole de la Commission des chemins de fer du Texas , qui supervise les forages, sans en dire plus . Les régulateurs Texas n'ont confirmé aucun cas de contamination de puits d'eau liées aux forages au cours des 10 dernières années.

Les experts et les régulateurs s'accordent à dire que l'examen des plaintes de contamination des puits d'eau est particulièrement difficile à traiter, en partie parce que certaines régions ont également à souffrir de pollution par des gaz naturels de méthane ou d'autres problèmes non liés aux forages de l'industrie .

Scott Anderson , un expert sur le forage du pétrole et du gaz de l'Environmental Defense Fund, association sans but lucratif basée à Austin rappelle que:

" Si l'industrie pétrolière n'a rien à cacher , alors elle devrait être prête à laisser les faits parler d' eux-mêmes, " at-il dit . " La même chose vaut pour les organismes de réglementation . "

Au cours des 10 dernières années , la fracturation hydraulique a conduit à un boom de la production de pétrole et de gaz naturel de la nation américaine . Il a permit de réduire les importations et rapporté des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires aux entreprises et aux propriétaires fonciers.

© Nature Alerte

De fortes pluies ont causé des inondations dans l'Ouest de l'Arabie Saoudite. Le Sud de la région de La Mecque a été particulièrement affecté. 12 personnes ont été bloquées dans une vallée d'un oued et ont dû être secourues.

Dans l'agglomération de La Mecque, les services de secours indiquent avoir reçu 416 appels d'urgence pour des inondations localisées dans des habitations ou dans des rues.

5 autos ont été emportées par les eaux de ruissellement.

Source : AP

Dans l'agglomération de La Mecque, les services de secours indiquent avoir reçu 416 appels d'urgence pour des inondations localisées dans des habitations ou dans des rues.

5 autos ont été emportées par les eaux de ruissellement.

Source : AP

On retrouve des algues vertes de la Basse Normandie à l'île d'Oléron

Loin d’avoir été enrayé, le développement des algues vertes se poursuit sur les côtes françaises. Une note de synthèse du Commissariat général au développement durable (CGDD) affirme que le phénomène dépasse largement la Bretagne, même si elle reste la plus touchée.

«Supprimer la prolifération des algues vertes d’ici 10 ans…» Ce fut l’une des promesses sur lesquelles s’est conclue la deuxième Conférence environnementale, le 21 septembre dernier. Aucune mesure précise n’a encore permis de savoir comment le gouvernement allait procéder. Et la récente extension du régime d’enregistrement, pour les élevages porcins, ne risque pas d’endiguer le mouvement.

En attendant, les algues prolifèrent sur toutes les côtes métropolitaines… Sans surprise, la région Bretagne reste la plus touchée avec 51 plages et 33 vasières d’estuaire touchées en 2012.

Seules la surface de plages recouvertes reste stable, en raison des faibles pluies printanières, note le CGDD. En moyenne, celles-ci représentent entre 1.500 et plus de 4.000 hectares selon les zones et les années. Mais l’échouage d’ulves (laitues de mer) a augmenté dans les vasières, selon les chiffres établis par le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva).

«Ces chiffres sont en deçà de la réalité», corrige Jean-François Piquot, porte-parole de l’association Eau et rivières de Bretagne. «Le rapport ne comptabilise que les plages touchées par les algues vertes alors que dans le Finistère, par exemple, de nombreuses zones rocheuses sont touchées sur le littoral. Au total, on dépasse sans aucun doute la centaine de zones touchées sur les côtes bretonnes», affirme-t-il.

DE NOUVELLES PLAGES TOUCHÉES EN 2012

La nouveauté réside surtout dans l’extension des algues vertes tout au long du littoral, de la Basse-Normandie à la Charente-Maritime. De nouvelles plages sont donc touchées, en particulier dans le Calvados, les havres du Cotentin, le littoral de Loire-Atlantique, quelques baies vendéennes (comme Noirmoutier), sans oublier les îles de Ré et d’Oléron.

«Contrairement à la Bretagne, la Normandie et le sud de la Loire connaissent un développement des algues vertes sur les platiers rocheux plutôt que dans les masses d’eau», précise Sylvain Ballu, responsable du suivi des algues vertes au Ceva.

Environ 18 secteurs, sur les 63 étudiés, révèlent un état des eaux médiocre ou mauvais, en particulier en Bretagne et sur la Côte fleurie (entre l’embouchure de la Seine et de l’Orne, dans le Calvados).

En 2012, la facture du ramassage et du traitement de ces algues –entre 50.000 et 100.000 mètres cubes- s’est élevée à 1,7 million d’euros.

Soit un coût d’environ 20 €/m3, selon le Ceva. Un coût que les collectivités locales doivent désormais prendre en compte dans leur budget annuel.

DES MICRO-ALGUES TOXIQUES

Autre phénomène inquiétant, selon le CGDD, les micro-algues se développent également sur les côtes françaises, y compris en Méditerranée (contrairement aux algues vertes). Ce phytoplancton apprécie tout particulièrement le débouché des fleuves et les lagunes.

On en dénombre jusqu’à plusieurs millions de cellules d’une même espèce par litre d’eau. Ces «blooms» sont d’ailleurs plus nombreux en 2012 qu’en 2011. Au total, 10 masses d’eau (sur 116 étudiées) affichent un état particulièrement inquiétant (état médiocre ou mauvais), en particulier en baie de Somme et dans les lagunes méditerranéennes.

Si certaines proliférations apparaissent sans danger pour la santé ou l’environnement, ne provoquant qu’une coloration des eaux, due aux pigments de plusieurs espèces de phytoplancton, certaines espèces s’avèrent dangereuses. C’est le cas de Phaeocystis (présente de la frontière belge à l’estuaire de la Seine) qui asphyxie les poissons. Le plus souvent, ces micro-algues modifient l’équilibre de la flore en faveur d’espèces non siliceuses. Et certaines d’entre elles libèrent des toxines, y compris à des concentrations peu élevées. Elles s’avèrent donc néfastes pour la faune comme pour l’homme, les coquillages se nourrissant en priorité de phytoplancton.

On distingue en général trois types de toxines, précise le CGDD. Les toxines diarrhéiques tout d’abord (du genre Dinophysis), qui touchent une part importante du littoral au sortir de la Seine et de la Loire, ainsi que les lagunes méditerranéennes. Les moules en sont souvent victimes. Ensuite, les toxines amnésiantes (du genre Pseudonitzschia) sont surtout produites en Bretagne Ouest et Sud, et en baie de Seine.

Présentes dans plusieurs coquillages, elles provoquent nausées et maux de tête à faible dose et entraînent des effets neurologiques plus graves à dose plus importante. Enfin, les toxines paralysantes (du genre Alexandrium), moins souvent responsables d’épisodes toxiques,sont potentiellement mortelles à forte dose, et entraînent des fourmillements et des engourdissements à faible dose.

Pour coller au plus près de la réalité, il faut encore ajouter le développement des cyano-bactéries, «oubliées par la synthèse du CGDD, mais qui augmentent dans les rivières, les plans d’eau récréatifs et les barrages, et qui libèrent des toxines diarrhéiques», note Jean-François Piquot, en référence à ces «marées bleues» observées notamment en Bretagne.

TOUJOURS DE FORTS APPORTS EN AZOTE

Les apports fluviaux d’azote liés aux nitrates ont représenté autour de 500.000 tonnes par an en 2012. Si ce chiffre a baissé certaines années, comme en 2003, c’est principalement en raison d’une réduction de la pluviométrie. Cet azote déversé en mer provient largement de l’activité agricole (54% en Seine-Normandie et 90% dans les bassins Loire-Bretagne), avec un apport en azote supérieur aux besoins des cultures. Ce surplus s’élève à 900.000 tonnes en 2010, selon le service de l’observation et des statistiques (Nopolu-Agri).

Il faut y ajouter les apports atmosphériques retombant dans les eaux, soit en moyenne 260.000 t/an. Ceux-ci proviennent surtout des transports, des activités industrielles (en particulier des centrales électriques) et de l’agriculture.

Les flux de phosphore, en baisse depuis 1999 grâce à l’amélioration des performances des stations d’épuration et d’une légère baisse des engrais phosphatés en agriculture, totalisent encore 21.000 t/an environ. Ils proviennent en moindre quantité d’une activité agricole (de 30 à 50% selon le CGDD; mais à 80% d’origine agricole en Bretagne selon l’association Eau et rivières de Bretagne).

Au final, «la France se dirige inéluctablement vers une condamnation de Bruxelles pour non-respect de la directive Nitrates, qui remonte à 1991», conclut Jean-François Piquot. «La France n’a pas suffisamment défini de zones vulnérables, contrairement aux Pays-Bas ou au Danemark, qui ont décrété que 100% de leur territoire était une zone vulnérable», affirme le porte-parole d’Eau et rivières de Bretagne. Autre point noir: le manque d’ambition de certains plans d’action, comme dans le Finistère Nord, où les résultats ne devraient pas être au rendez-vous.

«Le problème avec les mesures volontaires, c’est qu’elles nécessitent 80% d’agriculteurs engagés pour être efficaces», rappelle Jean-François Piquot.

Source: © Le journal de l'environnement

Loin d’avoir été enrayé, le développement des algues vertes se poursuit sur les côtes françaises. Une note de synthèse du Commissariat général au développement durable (CGDD) affirme que le phénomène dépasse largement la Bretagne, même si elle reste la plus touchée.

«Supprimer la prolifération des algues vertes d’ici 10 ans…» Ce fut l’une des promesses sur lesquelles s’est conclue la deuxième Conférence environnementale, le 21 septembre dernier. Aucune mesure précise n’a encore permis de savoir comment le gouvernement allait procéder. Et la récente extension du régime d’enregistrement, pour les élevages porcins, ne risque pas d’endiguer le mouvement.

En attendant, les algues prolifèrent sur toutes les côtes métropolitaines… Sans surprise, la région Bretagne reste la plus touchée avec 51 plages et 33 vasières d’estuaire touchées en 2012.

Seules la surface de plages recouvertes reste stable, en raison des faibles pluies printanières, note le CGDD. En moyenne, celles-ci représentent entre 1.500 et plus de 4.000 hectares selon les zones et les années. Mais l’échouage d’ulves (laitues de mer) a augmenté dans les vasières, selon les chiffres établis par le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva).

«Ces chiffres sont en deçà de la réalité», corrige Jean-François Piquot, porte-parole de l’association Eau et rivières de Bretagne. «Le rapport ne comptabilise que les plages touchées par les algues vertes alors que dans le Finistère, par exemple, de nombreuses zones rocheuses sont touchées sur le littoral. Au total, on dépasse sans aucun doute la centaine de zones touchées sur les côtes bretonnes», affirme-t-il.

DE NOUVELLES PLAGES TOUCHÉES EN 2012

La nouveauté réside surtout dans l’extension des algues vertes tout au long du littoral, de la Basse-Normandie à la Charente-Maritime. De nouvelles plages sont donc touchées, en particulier dans le Calvados, les havres du Cotentin, le littoral de Loire-Atlantique, quelques baies vendéennes (comme Noirmoutier), sans oublier les îles de Ré et d’Oléron.

«Contrairement à la Bretagne, la Normandie et le sud de la Loire connaissent un développement des algues vertes sur les platiers rocheux plutôt que dans les masses d’eau», précise Sylvain Ballu, responsable du suivi des algues vertes au Ceva.

Environ 18 secteurs, sur les 63 étudiés, révèlent un état des eaux médiocre ou mauvais, en particulier en Bretagne et sur la Côte fleurie (entre l’embouchure de la Seine et de l’Orne, dans le Calvados).

En 2012, la facture du ramassage et du traitement de ces algues –entre 50.000 et 100.000 mètres cubes- s’est élevée à 1,7 million d’euros.

Soit un coût d’environ 20 €/m3, selon le Ceva. Un coût que les collectivités locales doivent désormais prendre en compte dans leur budget annuel.

DES MICRO-ALGUES TOXIQUES

Autre phénomène inquiétant, selon le CGDD, les micro-algues se développent également sur les côtes françaises, y compris en Méditerranée (contrairement aux algues vertes). Ce phytoplancton apprécie tout particulièrement le débouché des fleuves et les lagunes.

On en dénombre jusqu’à plusieurs millions de cellules d’une même espèce par litre d’eau. Ces «blooms» sont d’ailleurs plus nombreux en 2012 qu’en 2011. Au total, 10 masses d’eau (sur 116 étudiées) affichent un état particulièrement inquiétant (état médiocre ou mauvais), en particulier en baie de Somme et dans les lagunes méditerranéennes.

Si certaines proliférations apparaissent sans danger pour la santé ou l’environnement, ne provoquant qu’une coloration des eaux, due aux pigments de plusieurs espèces de phytoplancton, certaines espèces s’avèrent dangereuses. C’est le cas de Phaeocystis (présente de la frontière belge à l’estuaire de la Seine) qui asphyxie les poissons. Le plus souvent, ces micro-algues modifient l’équilibre de la flore en faveur d’espèces non siliceuses. Et certaines d’entre elles libèrent des toxines, y compris à des concentrations peu élevées. Elles s’avèrent donc néfastes pour la faune comme pour l’homme, les coquillages se nourrissant en priorité de phytoplancton.

On distingue en général trois types de toxines, précise le CGDD. Les toxines diarrhéiques tout d’abord (du genre Dinophysis), qui touchent une part importante du littoral au sortir de la Seine et de la Loire, ainsi que les lagunes méditerranéennes. Les moules en sont souvent victimes. Ensuite, les toxines amnésiantes (du genre Pseudonitzschia) sont surtout produites en Bretagne Ouest et Sud, et en baie de Seine.

Présentes dans plusieurs coquillages, elles provoquent nausées et maux de tête à faible dose et entraînent des effets neurologiques plus graves à dose plus importante. Enfin, les toxines paralysantes (du genre Alexandrium), moins souvent responsables d’épisodes toxiques,sont potentiellement mortelles à forte dose, et entraînent des fourmillements et des engourdissements à faible dose.

Pour coller au plus près de la réalité, il faut encore ajouter le développement des cyano-bactéries, «oubliées par la synthèse du CGDD, mais qui augmentent dans les rivières, les plans d’eau récréatifs et les barrages, et qui libèrent des toxines diarrhéiques», note Jean-François Piquot, en référence à ces «marées bleues» observées notamment en Bretagne.

TOUJOURS DE FORTS APPORTS EN AZOTE

Les apports fluviaux d’azote liés aux nitrates ont représenté autour de 500.000 tonnes par an en 2012. Si ce chiffre a baissé certaines années, comme en 2003, c’est principalement en raison d’une réduction de la pluviométrie. Cet azote déversé en mer provient largement de l’activité agricole (54% en Seine-Normandie et 90% dans les bassins Loire-Bretagne), avec un apport en azote supérieur aux besoins des cultures. Ce surplus s’élève à 900.000 tonnes en 2010, selon le service de l’observation et des statistiques (Nopolu-Agri).

Il faut y ajouter les apports atmosphériques retombant dans les eaux, soit en moyenne 260.000 t/an. Ceux-ci proviennent surtout des transports, des activités industrielles (en particulier des centrales électriques) et de l’agriculture.

Les flux de phosphore, en baisse depuis 1999 grâce à l’amélioration des performances des stations d’épuration et d’une légère baisse des engrais phosphatés en agriculture, totalisent encore 21.000 t/an environ. Ils proviennent en moindre quantité d’une activité agricole (de 30 à 50% selon le CGDD; mais à 80% d’origine agricole en Bretagne selon l’association Eau et rivières de Bretagne).

Au final, «la France se dirige inéluctablement vers une condamnation de Bruxelles pour non-respect de la directive Nitrates, qui remonte à 1991», conclut Jean-François Piquot. «La France n’a pas suffisamment défini de zones vulnérables, contrairement aux Pays-Bas ou au Danemark, qui ont décrété que 100% de leur territoire était une zone vulnérable», affirme le porte-parole d’Eau et rivières de Bretagne. Autre point noir: le manque d’ambition de certains plans d’action, comme dans le Finistère Nord, où les résultats ne devraient pas être au rendez-vous.

«Le problème avec les mesures volontaires, c’est qu’elles nécessitent 80% d’agriculteurs engagés pour être efficaces», rappelle Jean-François Piquot.

Source: © Le journal de l'environnement

Mauvaise nouvelle pour débuter l'année. Le réchauffement climatique pourrait être plus grave que prévu. Il faut s'attendre, en moyenne, à une hausse des températures d'au moins 3°C quand, sous l'effet des activités humaines, la concentration de gaz carbonique (ou dioxyde de carbone) dans l'atmosphère aura doublé. «Ce qui devrait se produire vers le milieu du siècle, dans une cinquantaine d'années », attend Steven Sherwood, un expert du climat.

Si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, au premier rang desquels le dioxyde de carbone (CO2) notamment produit par la combustion de gaz naturel, de pétrole ou de charbon, la température devrait grimper d'au moins 4 °C à la fin du siècle et de plus de 8 °C vers 2200, selon une recherche publiée ce 2 janvier dans la revue Nature.

Ce travail est signé par le Pr Steven Sherwood de l'université de New South Wales, dans la banlieue de Sydney (Australie), et par deux chercheurs français du laboratoire de météorologie dynamique et de l'Institut Pierre-Simon Laplace (CNRS/université Pierre et Marie Curie).

Cette étude resserre la fourchette de prédictions réalisées sous l'égide du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui «depuis 1990, restait comprise, en gros, entre 1,5 °C et 4,5 °C» pour un doublement du CO2, rappellent deux chercheurs japonais dans un commentaire publié dans la même édition de Nature.

Échange de vapeur d'eau et convection

D'après les trois auteurs de la nouvelle étude, la mauvaise compréhension des mécanismes de formation de ces nuages bas serait responsable du grand écart entre les estimations les plus basses (+1,5 °C) et les plus hautes (+4,5 °C) des différents modèles. La plupart des programmes modélisant l'évolution du climat auraient surestimé le taux de formation de nuages bas, situés entre 2 km et 3 km au-dessus des océans dans les zones tropicales, à partir de l'évaporation de l'eau.

Ces nuages réfléchissent la lumière solaire, ce qui limite le réchauffement de la Terre. Les climatologues pensaient jusqu'à présent que le réchauffement, en augmentant l'évaporation de l'eau des océans, augmenterait du coup le taux de formation de ces nuages.

Mais les observations du monde réel montrent que les courants ascendants de vapeur d'eau remontent à différentes altitudes dans l'atmosphère. L'augmentation globale des températures devrait accélérer cette circulation de la vapeur d'eau entre la basse atmosphère et les plus hautes couches. Cela aurait comme conséquence d'assécher les couches les plus basses, réduisant ainsi les chances de formation de nuages bas qui interceptent les rayons solaires et limitent les apports de chaleur.

Il faudrait donc revoir les modèles climatiques avec cette nouvelle approche. «Sous l'effet du réchauffement climatique, moins de nuages devraient se former », assure Steven Sherwood. Avec ses collègues français, le chercheur australien a appliqué son approche à 43 modèles informatiques du climat qui peuvent tenir compte de l'impact «de convection entre la basse et la moyenne troposphère tropicale ». Ces échanges de vapeur d'eau entre les nuages bas et ceux de moyenne altitude expliqueraient, pour moitié, ces ajustements.

Conscient des limites de son approche, le Pr Sherwood attend les Cassandre : «Des sceptiques aiment à critiquer les modèles du climat qui seraient erronés, et nous sommes les premiers à admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Mais nous avons trouvé des erreurs faites dans les modèles qui attendent le plus faible réchauffement climatique, pas dans ceux qui prévoient le plus fort réchauffement.»

Source: © Dossier FigaroPartner

Si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, au premier rang desquels le dioxyde de carbone (CO2) notamment produit par la combustion de gaz naturel, de pétrole ou de charbon, la température devrait grimper d'au moins 4 °C à la fin du siècle et de plus de 8 °C vers 2200, selon une recherche publiée ce 2 janvier dans la revue Nature.

Ce travail est signé par le Pr Steven Sherwood de l'université de New South Wales, dans la banlieue de Sydney (Australie), et par deux chercheurs français du laboratoire de météorologie dynamique et de l'Institut Pierre-Simon Laplace (CNRS/université Pierre et Marie Curie).

Cette étude resserre la fourchette de prédictions réalisées sous l'égide du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui «depuis 1990, restait comprise, en gros, entre 1,5 °C et 4,5 °C» pour un doublement du CO2, rappellent deux chercheurs japonais dans un commentaire publié dans la même édition de Nature.

Échange de vapeur d'eau et convection

D'après les trois auteurs de la nouvelle étude, la mauvaise compréhension des mécanismes de formation de ces nuages bas serait responsable du grand écart entre les estimations les plus basses (+1,5 °C) et les plus hautes (+4,5 °C) des différents modèles. La plupart des programmes modélisant l'évolution du climat auraient surestimé le taux de formation de nuages bas, situés entre 2 km et 3 km au-dessus des océans dans les zones tropicales, à partir de l'évaporation de l'eau.

Ces nuages réfléchissent la lumière solaire, ce qui limite le réchauffement de la Terre. Les climatologues pensaient jusqu'à présent que le réchauffement, en augmentant l'évaporation de l'eau des océans, augmenterait du coup le taux de formation de ces nuages.

Mais les observations du monde réel montrent que les courants ascendants de vapeur d'eau remontent à différentes altitudes dans l'atmosphère. L'augmentation globale des températures devrait accélérer cette circulation de la vapeur d'eau entre la basse atmosphère et les plus hautes couches. Cela aurait comme conséquence d'assécher les couches les plus basses, réduisant ainsi les chances de formation de nuages bas qui interceptent les rayons solaires et limitent les apports de chaleur.

Il faudrait donc revoir les modèles climatiques avec cette nouvelle approche. «Sous l'effet du réchauffement climatique, moins de nuages devraient se former », assure Steven Sherwood. Avec ses collègues français, le chercheur australien a appliqué son approche à 43 modèles informatiques du climat qui peuvent tenir compte de l'impact «de convection entre la basse et la moyenne troposphère tropicale ». Ces échanges de vapeur d'eau entre les nuages bas et ceux de moyenne altitude expliqueraient, pour moitié, ces ajustements.

Conscient des limites de son approche, le Pr Sherwood attend les Cassandre : «Des sceptiques aiment à critiquer les modèles du climat qui seraient erronés, et nous sommes les premiers à admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Mais nous avons trouvé des erreurs faites dans les modèles qui attendent le plus faible réchauffement climatique, pas dans ceux qui prévoient le plus fort réchauffement.»

Source: © Dossier FigaroPartner

Des écologistes opposés à la chasse à la baleine pourchassaient lundi la flotte japonaise dans l'Antarctique, alors que la chasse annuelle reprend dans ces eaux.

L'organisation Sea Shepherd, fondée par le Canadien Paul Watson, a indiqué lundi avoir rattrapé les cinq navires japonais. Le groupe a diffusé des images de carcasses de baleines alignées sur le pont d'un navire.

Le Japon et Sea Shepherd s'affrontent chaque année, au moment de la chasse, notamment à l'aide de bombes puantes et de canons à eau. Un navire de Sea Shepherd a coulé il y a quelques années, après une collision avec un bateau japonais, tandis qu'un militant de Sea Shepherd a écopé de cinq mois de prison au Japon après être monté à bord d'un navire.

Les militants de Sea Shepherd qualifient les baleiniers de bouchers tandis que les baleiniers traitent les écologistes de terroristes.

Le Japon, qui prévoit tuer un millier de baleines cette année, peut chasser les animaux à des fins scientifiques en vertu d'une exemption à l'interdit imposé en 1986. Ses détracteurs affirment que le programme scientifique camoufle une chasse commerciale puisque la viande qui n'est pas étudiée est écoulée sur le marché japonais.

Le directeur de Sea Shepherd en Australie, Bob Brown, a déclaré que la chasse annuelle est dégoûtante, cruelle et médiévale.

L'Australie s'est adressée l'an dernier au plus important tribunal onusien pour tenter de faire interdire la chasse japonaise. La décision de la Cour internationale de Justice est attendue cette année.

L'organisation Sea Shepherd, fondée par le Canadien Paul Watson, a indiqué lundi avoir rattrapé les cinq navires japonais. Le groupe a diffusé des images de carcasses de baleines alignées sur le pont d'un navire.

Le Japon et Sea Shepherd s'affrontent chaque année, au moment de la chasse, notamment à l'aide de bombes puantes et de canons à eau. Un navire de Sea Shepherd a coulé il y a quelques années, après une collision avec un bateau japonais, tandis qu'un militant de Sea Shepherd a écopé de cinq mois de prison au Japon après être monté à bord d'un navire.

Les militants de Sea Shepherd qualifient les baleiniers de bouchers tandis que les baleiniers traitent les écologistes de terroristes.

Le Japon, qui prévoit tuer un millier de baleines cette année, peut chasser les animaux à des fins scientifiques en vertu d'une exemption à l'interdit imposé en 1986. Ses détracteurs affirment que le programme scientifique camoufle une chasse commerciale puisque la viande qui n'est pas étudiée est écoulée sur le marché japonais.

Le directeur de Sea Shepherd en Australie, Bob Brown, a déclaré que la chasse annuelle est dégoûtante, cruelle et médiévale.

L'Australie s'est adressée l'an dernier au plus important tribunal onusien pour tenter de faire interdire la chasse japonaise. La décision de la Cour internationale de Justice est attendue cette année.

Il y a trop de pesticides dans le vin français. Et c’est... un éditorial du New York Times qui le déplore ! Certes, la part des vins français produits en agriculture biologique est passée de 2,6 % en 2007 à 8,2 % fin 2012. Mais en dépit de ces progrès, la France reste le troisième plus grand utilisateur de pesticides au monde après les

États-Unis et le Japon, et le chef de file en Europe, avec 110 000 tonnes de pesticides par an. Le quotidien de référence américain cite une étude de février 2013 [1] qui a constaté la présence de résidus de pesticides dans 90 % des vins analysés – et jusqu’à neuf substances différentes dans un seul vin ! Une mauvaise publicité pour les vins français, alors que les États-Unis représentent le deuxième marché à l’export en valeur, et le sixième en volume.

Le New York Times s’étonne surtout que des viticulteurs soient menacés de poursuites judiciaires en France pour refuser de traiter leurs vignobles avec ces produits chimiques. Comme l’avait révélé Basta ! fin novembre, c’est le cas d’un vigneron en biodynamie en Bourgogne, qui encourt jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende (lire nos articles ici et là). « Considérer les producteurs biologiques qui refusent le recours préventif à des pesticides comme des criminels ne favorisera pas la transition de la France vers des pratiques agricoles durables », alerte le quotidien américain. Basta ! suivra de près le procès de ce viticulteur, convoqué au tribunal de grande instance de Dijon le 24 février.

États-Unis et le Japon, et le chef de file en Europe, avec 110 000 tonnes de pesticides par an. Le quotidien de référence américain cite une étude de février 2013 [1] qui a constaté la présence de résidus de pesticides dans 90 % des vins analysés – et jusqu’à neuf substances différentes dans un seul vin ! Une mauvaise publicité pour les vins français, alors que les États-Unis représentent le deuxième marché à l’export en valeur, et le sixième en volume.

Le New York Times s’étonne surtout que des viticulteurs soient menacés de poursuites judiciaires en France pour refuser de traiter leurs vignobles avec ces produits chimiques. Comme l’avait révélé Basta ! fin novembre, c’est le cas d’un vigneron en biodynamie en Bourgogne, qui encourt jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende (lire nos articles ici et là). « Considérer les producteurs biologiques qui refusent le recours préventif à des pesticides comme des criminels ne favorisera pas la transition de la France vers des pratiques agricoles durables », alerte le quotidien américain. Basta ! suivra de près le procès de ce viticulteur, convoqué au tribunal de grande instance de Dijon le 24 février.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Recevez nos articles par mail

Derniéres Actualités

ARTICLES LES PLUS RÉCENTS :

Rechercher dans ce blog

Membres

Annonces

annonces

Libellés/Tags

Alerte

(4887)

pollution

(1059)

inondation

(541)

Oceans

(507)

Hecatombes animales

(474)

Rechauffement

(440)

seisme

(374)

Insolite

(348)

rivieres

(348)

legislation

(337)

biodiversité

(332)

air

(268)

maree noire

(260)

eau

(250)

climat

(237)

Santé

(233)

deforestation

(210)

Extinction

(201)

volcan

(197)

intemperie

(190)

incendie

(188)

Mysteres

(184)

nucleaire

(174)

Eruption

(172)

Bilan

(161)

agriculture

(159)

justice

(159)

Mobilisation

(157)

La honte

(155)

Tempete

(153)

Pesticide

(147)

ce qu'on vous dit pas

(147)

gaz de schiste

(146)

bonnes nouvelles

(145)

conservation

(128)

secheresse

(122)

Tornade

(109)

accident

(107)

manifestation

(102)

Coup de chapeau

(100)

OGM

(100)

glissement de terrain

(99)

invasion

(95)

Typhon

(90)

evacuation

(90)

CO2

(89)

coup de gueule

(87)

meteo

(76)

virus

(72)

Alergie

(71)

surpeche

(65)

catastrophe

(62)

sante

(59)

cyclone

(54)

economie

(54)

lac etang

(53)

famine

(52)

Evenement

(51)

chimique

(50)

contamination

(50)

Coup de coeur

(49)

record

(48)

vague de froid

(47)

cause animale

(46)

canicule

(45)

corruption

(42)

construction

(40)

Ouragan

(38)

appel

(36)

appel a l'aide

(35)

neige

(35)

surconsommation

(35)

Urgence

(34)

lac étang

(34)

sols

(33)

Intoxication

(32)

braconnage

(31)

epidemie

(31)

abeilles

(30)

alimentation

(30)

soleil

(29)

grippe aviaire

(28)

penurie

(28)

Orage

(26)

consommation

(24)

protection

(24)

pollution hertzienne

(23)

No comment

(22)

Scandale

(22)

pénurie

(22)

algues vertes

(21)

incroyable

(21)

vague de chaleur

(21)

acidification

(20)

Nitrate

(19)

PCB

(19)

science

(19)

biocarburant

(18)

decouverte

(18)

Tsunami

(17)

eutrophisation

(16)

algues rouges

(15)

censure

(15)

chikungunya

(15)

pollution sonore

(15)

Agenda

(14)

dechets nucleaires

(14)

energie renouvelable

(14)

sables bitumineux

(14)

ebola

(13)

elevage

(13)

gaspillage

(12)

ozone

(12)

clin d'oeil

(11)

mousson

(11)

petitions

(11)

politique

(10)

avalanche

(9)

Etat d urgence

(8)

grêle

(8)

incident

(8)

restriction

(8)

sauvegarde

(8)

Trombe

(7)

radiation

(7)

Chasse

(6)

Décontamination

(6)

Methane

(6)

industrie

(6)

crime

(5)

herbicides

(5)

hommage

(5)

mal-bouffe

(5)

plateforme

(5)

pollution plastique

(5)

techniques nouvelles

(5)

alimenation

(4)

dechets

(4)

disparus

(4)

geoingenierie

(4)

magnetisme terrestre

(4)

perturbateur endocrinien

(4)

proces

(4)

animal

(3)

cop21

(3)

espoir

(3)

glaciers

(3)

journée mondiale

(3)

silence

(3)

verglas

(3)

Eureka

(2)

Géopolitique environnementale

(2)

Nouvelles technologies

(2)

ah bon...

(2)

amiante

(2)

conflis

(2)

crue

(2)

cyanobacteries

(2)

dengue

(2)

eclipse

(2)

espace

(2)

gag

(2)

malbouffe

(2)

poisson

(2)

projet de loi

(2)

pétrole

(2)

recolte

(2)

sinkhole

(2)

violence

(2)

zad

(2)

Elevage intensif

(1)

Finance

(1)

ONG

(1)

Recherche

(1)

Tempête

(1)

Toxique

(1)

Tristesse

(1)

commerce

(1)

consultation public

(1)

contribution

(1)

effet d annonce

(1)

extrane(l)us

(1)

fuite

(1)

greenwashing

(1)

infraction

(1)

initiative

(1)

inovation

(1)

intempérie

(1)

maree

(1)

massacre

(1)

météo

(1)

naufrage

(1)

peche

(1)

police

(1)

pollution interieur

(1)

pollution lumineuse

(1)

prétexte

(1)

requin

(1)

saisi

(1)

sanitaire

(1)

securite

(1)

semences

(1)

semences paysannes

(1)

séisme

(1)

trafic

(1)

victoire

(1)

zika

(1)

Fourni par Blogger.